任晶晶

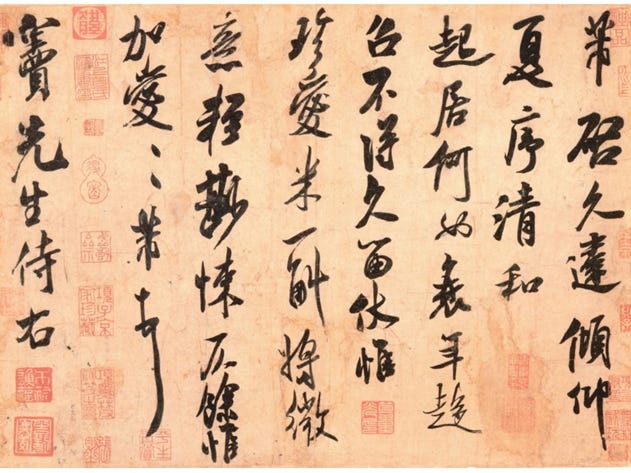

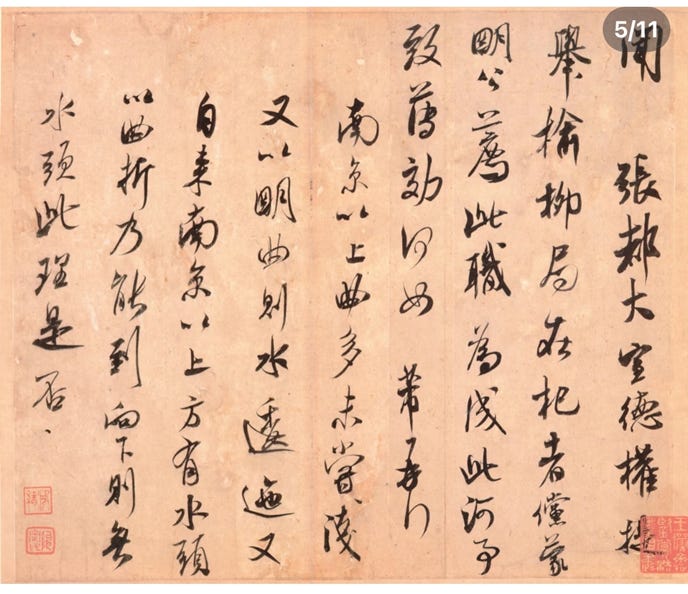

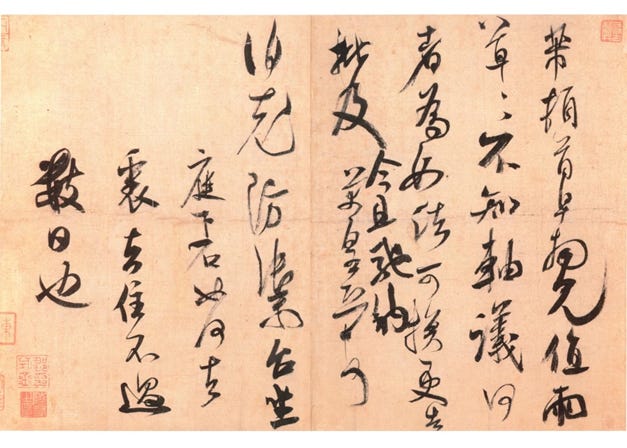

米芾的尺牍,向来被看作理解他书风“真面目”的钥匙。展卷台北故宫所藏这册“米芾尺牍(共十一页)”,最先扑面而来的不是“名帖”的矜持,而是一个鲜活的宋人:他一会儿为友人采办书画、一会儿谈丹阳米价、又忽然写起即景小诗;笔下忽疾忽徐、行中忽宽忽束,信手拈来皆成章。这种贴近生活的自然书写,与他在《蜀素帖》那种“为人所观”的整饬气象形成清晰对照,也正应了米芾自称“臣书刷字”的那句名言——以快锋入纸、以疾势纵横,贵在神情的勃发而不在姿态的雕饰。

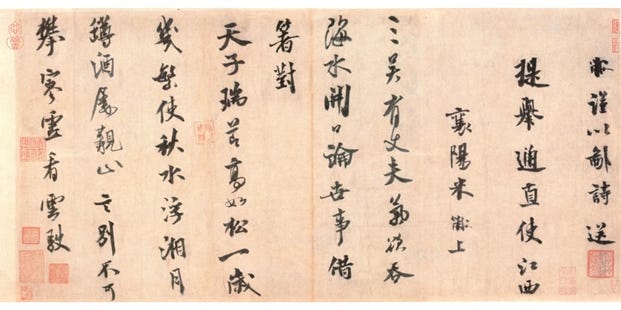

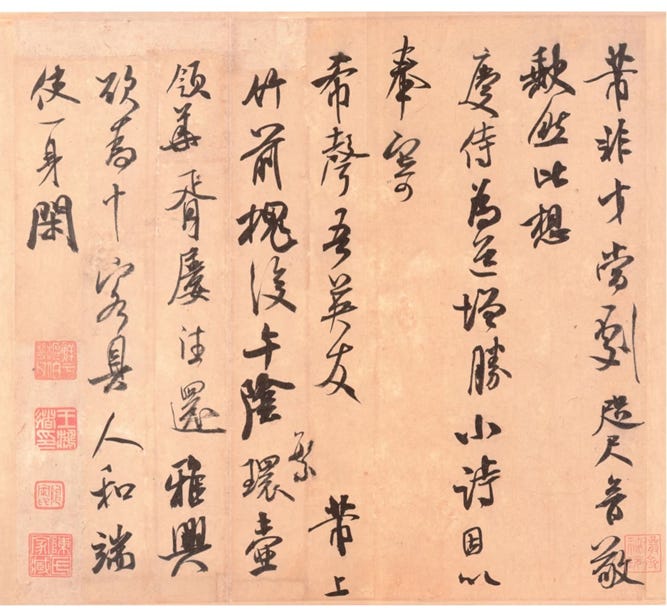

从笔法看,这册尺牍的底色是“刷”出来的线质:笔锋常以逆入、随即中锋行进,势如连珠,转折处或轻提或侧掠,带出一缕明显的“枯湿相生”。在几页书写较急的信里,横画往往微上扬,末势带出短促的“飞白”,像雨丝被风斜抹过去;竖画则多“上紧下松”,收笔处蓦然顿挫,留一粟墨脚。这样的线条不靠重按见力,而靠运行中的弹性与速度,正是米芾所谓“刷字”的要义。历来论者多把“刷”误解为单用侧锋,其实从这些真迹看,米芾还是以中锋为主、侧锋为辅,快中有稳、险中寓正——这也和他在书学观里强调“稳不俗,险不怪”的取舍相吻合。

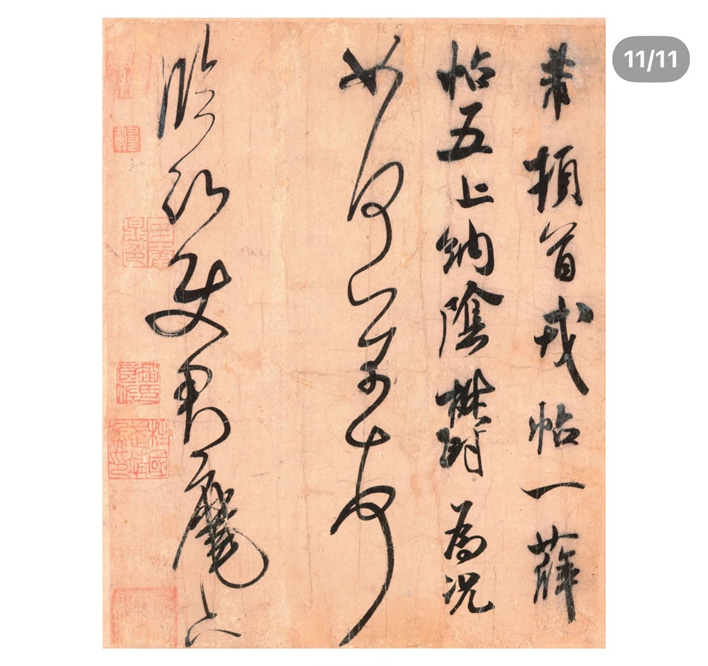

从字法看,册中多数信札的结体呈“内紧外开”的格局:中宫收束,四向舒展。撇捺开张而不过度夸张,常以微弧收势,避免“尖硬伤骨”;左右结构则爱以斜势相背,以求“欹侧成趣”。有的页开头几行明显以行书为主,至末段转入行草,连带增多“省笔”与“断连”的处理,甚至出现“草意贯串而行书犹在”的复合态。尤其几处“之、其、为、以”的偏旁简化,意在赶时与省笔,但“简不伤形”,读者仍能一目了然。这种“行草兼备”的性格,是米芾书写的常态,在宋四家里尤为灵动。

章法上,这册尺牍几乎页页不同。大致有三类样式:一类是“行距舒朗、字距紧密”的排布,行与行之间留出清晰的“风道”,字与字在行内却相互咬合,读之若流水行云;第二类是“行距稍迫、字距松动”,整页读来像竹篱斜影,倚侧之趣更浓;第三类则是“行内行外俱放”,字形偏大、行气豪迈,印章群集处形成醒目的“重心”。这些变化不是刻意设计而是顺手因应——纸幅、墨性、信意与时间,共同牵引了布白;米芾的强项在于“随手而成均衡”,即使在最匆忙的几页,也能在行间留出一两处“停顿的空白”,让势能有起伏,读来不板不乱。

在这组尺牍里,也有一两页显得“与众不同”。其中一页字形较为方整,墨色均匀,行距疏宽,通幅少见“飞动的枯笔”,反倒见“含蓄的圆浑”,带一点楷意。这种“以稳为主”的状态,或许与写信所处的场合、对象及纸墨相关:当米芾要表达郑重或条分缕析时,他并不一味追逐速度,而是让姿态先行,把“刷”的强度压下去,换取“可读性与礼度”。这种“随事转态”的能力,恰是他驾驭章法的底气。

把这册尺牍与《蜀素帖》对看,差别更显。《蜀素帖》书于乌丝栏之内,虽云“不为格式所拘”,总体仍是精心整饬的呈献:诗题分章、篇幅平稳、气息贯串,如雅集之乐章,情绪有潮起潮落却不至“失态”。尺牍则是“当时当事的记录”,常因叙事转折而中途变调:或行草忽起,或字形忽大,或一段数字、地名连珠而下,破出通幅的均齐。《蜀素帖》的速度是“乐队的速度”,有指挥与节拍;尺牍的速度是“独奏的速度”,随心、随景,容许踉跄,也容许忽然的静默。两者都见米芾的“俊逸疏爽”,但前者更见“法度中的飞扬”,后者更见“情性中的真实”。

从审美史看,尺牍恰好证成了宋人“以书写性为尚”的理想。北宋的书学自觉,不再仅以法度为终点,而更强调“性情与自我”的出场。米芾在生平、癖好与论书中,屡屡申言“贵自然”“重兴会”,对“雕词奇句”的评书之风不以为然;他把“书”还原为“写”,把“法”落实在“行笔与布白的当下选择”。这份理念,透过尺牍的快慢、枯润、欹正,给了我们“观看一位书家如何处理生活”的机会,也让我们明白:他为什么自许“刷字”——不是炫技,而是把速度当作情感与判断的工具。

尺牍里也夹着“纸墨与心境的互相成全”。几页匆促之作,显然墨少笔枯,但米芾善用“枯笔破锋”制造速度与空气感:同一画里枯湿并见,像“被风吹薄的墨”,让文字自带呼吸;而当他情意缠绵或谈旧事时,则刻意蓄墨、放慢行程,线条饱润,外围留白略宽,一页纸顿成“可居之境”。这类“随境变法”的能力,正映活了他“集古而成家”的功夫:学晋人之丰姿、取唐人之骨法,终究用在解决纸上“当下的问题”。

也许有人会问:有些页看上去“草率甚至粗糙”,是否降低了艺术性?在书信体里,我恰恰愿意为这种“粗粝”辩护。古人“书乃生活”,信札写作不是为悬诸庙堂,而是为一时一事;粗粝处,反倒是“当下的温度”。宋人崇尚写意,真正的“写意”,并不在于刻意留白与章法新巧,而在于“意到笔随”。米芾尺牍的粗粝,往往伴随着“判断的果决、情绪的起伏”——就像他谈价、谢柑、忆游、寄情,每一次快下,都在纸上留下了“决定”的形迹。这份“真实”,正是尺牍与“正规书写”最大的差别与价值。

把目光拉远,《蜀素帖》之所以成为“国宝级”的范本,不仅因为它美、因为它熟,也因为它在“规与矩”的界面上示范了“如何自由”,而这册尺牍则告诉我们“自由如何被生活驱策”:当纸幅有限、时间仓卒、心绪翻涌,书家如何保持线条的筋骨、结体的法度、章法的通气。这两端一“定一动”,共同构成了米芾。

米芾尺牍书写对今天学习书法的借鉴,我想至少有五点。第一,把日常书写重新纳入训练。不要只为展场写“演示性作品”,更要给自己设定“书信式”的写作任务:限定纸幅、限定时间、限定主题,让笔与心先对“表达”负责,再谈姿态。第二,训练“速度中的控制”。临米芾,切勿只学快,要学“在快中保持中锋、在险处安放收笔”的能力;多做“快写后复判”的功课,检视每一处转折是否“险而不怪”。米芾的“刷字”不是“涂抹”,而是“高速中的清醒”。第三,学会让“礼节成为章法的一部分”。落款、钤印、启首称谓,都可以是节奏点;多读米芾尺牍如何用“顿首、再拜、台座”等语,安排视觉重心。第四,练“以内容牵书风”。写叙事则用干练、写谢意则用润泽、写诗兴则用奔放——让内容挑选笔墨,而不是让笔墨压倒内容。第五,重回“集古而成家”的路径。米芾的“家法”并非凭空而来,《蜀素帖》里可见王献之的俊逸,《尺牍》里又常闪回六朝、初唐笔意;当代书写若只靠个人感觉,很容易陷入重复与口头化,回到“取诸长处、总而成之”的老路,反而更快找到自律与自由之间的平衡。

总的来说,这册十一页像一架“米芾情绪与判断的示波器”。交易的兴奋、谢物的温存、谈艺的锋利、忆游的感喟……都在纸上以速度、枯润、欹正、大小、虚实被记录下来。与《蜀素帖》相比,它更“近真”,近一个人如何在时间与事情面前做出选择;而正是这种“近真”,让我们看到书法并非只关乎美,而首先关乎“写”。当代书家若能把尺牍精神重新唤回练习室——哪怕每天只写一通“真信体”的札记——大约就更有可能在展览作品之外,重新长出属于自己的筋骨与生气。台北故宫的这册尺牍,给我们的最佳启示不是某一招法,而是一个态度:让笔墨回到生活,再从生活里长出艺术。