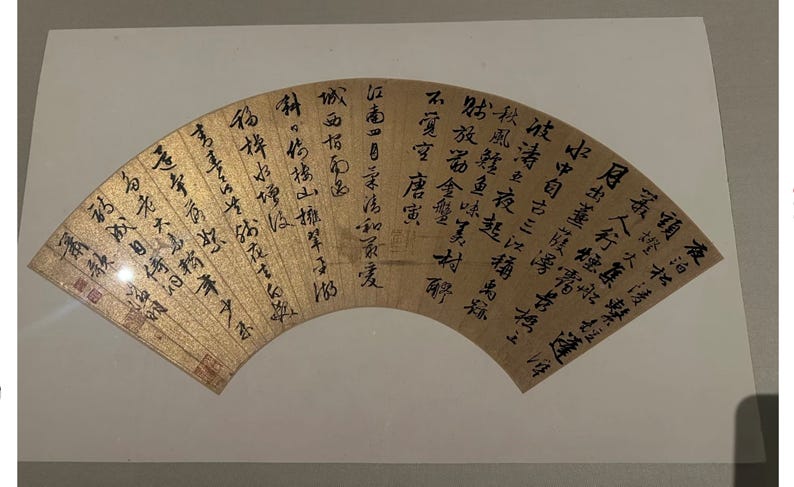

任晶晶

这是一幅极能说明文徵明书法气质与功力的扇面。金笺泛出细碎云母光,墨线在其上开合有度,如春水暗涌、风度自持。扇形的弧势最考验书家对“行气”的掌控:弧线天然破直,字距行距随扇骨而逼仄开张,稍一疏忽,便或偏斜、或堆塞、或气脉断续。文徵明却能使每一行的势态顺扇而行,弧而不飘、紧而不板,行行有宗,收放自如。由此一端,即可见其笔法之熟、章法之敏、性情之静雅。

文徵明的书学渊源上溯“二王”,中经赵孟頫,旁及苏、黄、米,皆化入胸襟。他早岁从赵体入手,得其“平和中锋、贵圆尚韵”的根本之法;及其年力渐深,又能以宋人尚意之旨调和唐楷之法度,使“婉丽”而不靡弱,“清润”而含筋。此扇尤显“中锋行笔、使转为主”的面貌:起处多露锋轻入,继之微顿回收;横画细匀,竖画稳健,撇短而不飞,捺多敛势而不舒尾;转折处圆活映带,几无生硬之“角”。这种“圆中见棱”的线质,正是文徵明最鲜明的个人标识:他拒绝“硬折”之炫,而以“细匀”的绵韧积累字内之骨力,所谓“柔而有骨,润而不腻”。

就结体观之,文徵明善于“收中宫、敛外势”。其字外形常呈微扁之态,横画略细,竖画略丰,欹侧有度而不作险绝之姿;点画之间多“使转相就”,构成“内紧外松”的稳定格局。此扇中,凡“言”“系”“通”“得”等字,均可见他在部件之间刻意抑让,以留“呼吸”之地;同一行内,大小错落、欹正相生,然字与字之间之“白”分寸极稳,因而行气如绵延曲水,一波一折,终不失其宗。章法上,他对扇面“宽上窄下”的难题处理高妙:至幅心偏下、趋于逼狭之处,自然收小点画、压低竖势,以避“顶格”;既不强作断行,亦不仓促结笔,而使“字内之紧”与“行间之松”互相抵牾,至末两行仍含容得体,全篇一贯,毫无局促。扇面左上数方小印,与首行略大的字势相表里,朱墨参差,既破金笺之静寂,亦使章法获得安顿,此乃“计白当黑”的老成。

墨法亦见修养。金笺不若生宣那样贪墨,最易“浮黑”或“枯浅”。此扇浓淡有序、湿枯互见:前几行略偏润,中段转枯转涩,后段复归清润;同一字内,时见轻重、提按造成的“墨色阶梯”,却绝不以“飞白”作姿态——这与其所追慕之赵孟頫一脉相应,讲究“墨的含蓄”,而非“墨的戏剧性”。因此,近观之下,线条呈“如玉之温、如绢之密”的质感:不靠瞬时刺激取胜,而以绵密节律养人神气。

文徵明之“雅”,首先在“定”。他对笔之提按、速度、驻笔之停顿几乎总在“恰好之处”,快而不走、慢而不滞,节律如古琴散音与按音的交替。此“定”并非单一之“稳”,而是“意与法相持”的均衡:每一笔、每一回锋,都仿佛被“看见”,却不露刻意。此即江南士人之书卷气:知节制、知抑让、知选择,把“可做而不做”的克制,化作风格的高度。

若以史论,文徵明之“创新”,不在破格,而在“立格”。明中叶以降,士人以帖学为宗,书风往往两端:或迷恋姿媚、流于甜靡;或矫矫自恃、竞作险怪。文徵明以高学养与稳定法度,重申“以法度成风格”的可能:他把赵孟頫“书归晋魏”的倡导,落实为可学、可近、可入室的实践范式,尤在小楷、小行、行书一系中,确立“温文而有矩、妍雅而藏骨”的标准。此标准之奠定,影响及于晚明董其昌及其门下,乃至清代馆阁体之外更为清雅之士人书风,无不沾益。扇面、尺牍、题画之作,使书法与文人日用器物之美学彼此渗透——不是将书法降为“匠事”,而是以“日用即道”的理想注入器物之美,使“雅玩”转化为“规范化的风度”。这正是其在书史中的独树一帜:以“稳健的审美法典”抵御“激烈的个人趣味”,并证明“法度与性灵并不相悖”。

再就此扇而论,它几乎是吴门书风的缩影:其一,“因材施书”。扇形使“列行必弧”,他以“笔势之圆转”化解几何之弯,令“字之圆”与“扇之弧”同频;其二,“清供之心”。金笺之富丽为墨线之收敛所节制,呈“富而不奢”的江南品格;其三,“诗书一体”。纵不逐字读其内容,亦能从句读停顿、语势高下,感其“语义之呼吸”与“笔墨之呼吸”相合,此“以文养书”的能力,正是所谓“书卷气”的根基。

与同时代书家比较,其特异尤见分明。唐伯虎(唐寅)天资俊逸,书多得意于“妍丽飘爽”。兼取苏、黄、米及赵氏之长,线条更具“风”的意味,偏爱侧锋所致的“轻利”与“飞举”,题画诗、长款最见风流。然其弱亦在此:一逞俊发,骨力或稍不足,间有“轻薄”之嫌。唐书之美在“明艳”,在“明丽机锋”;文书之美在“温雅”,在“润泽涵养”。置诸扇面这等需“绵密持久”的体式,唐书之长不在耐读,易成“表情过多”;文书凭稳定节律,于“久视”中见胜。

祝枝山(祝允明)则另为一路。其章草、行草纵横奇逸,嗜险爱侧,提按分明,如飞龙在天,常在“颠张狂素”的谱系上放出奇光。祝书之魅在“不可驯”,在“筋骨腾挪处的惊心动魄”。而此与文徵明之“安稳”非消长之争,乃品格之异:祝以“力”开路、以“奇”出势,字的张力巨大,破空之姿屡见绝胜;文则以“理”行笔、以“和”为宗,不以对抗之张力示人,而用“内转的弹性”绷住结构。就扇面体式言,祝之长在“大幅纵横”,入扇则须自抑锋芒、匀其节奏;文却因扇面更显所长——最善以行书之“小步慢跑”维持气脉,令边角逼仄化为“紧致之韵”。二人皆入化境,观者所得之美感路径迥然:祝以纵横之势震人,文以沉着之气养人;祝光彩澎湃,文氤氲润泽。至于唐伯虎,则居二者之间,偏于逸致与妍媚,才气横溢,然在“法度之深厚”“节律之恒定”上,总不及文徵明从容。

文徵明在中国书法史上的“创新”,可概括为三个方面。其一,以“制度化的温雅”奠定明中叶帖学主旋律。他不是以奇险为新,而以“再确立”为新:将前人未臻圆熟之诸端熔于一炉,提炼为可供广泛学习、模写、传播的范式。此范式之“温”与“稳”,为晚明清初士人提供了审美“公共语言”。其二,完成小楷、小行至行书之层次谱系与互通之路:小楷“绵密而不板”,小行“清润而不薄”,行书“圆转而不滑”,三者互证,使书家在不同尺幅、不同载体上皆能以“同一人格”自处,此“人格—笔墨一以贯之”的完成度,于明代极具标志性。其三,推动“日用之器”与“书法之道”的互释。扇面、便面、简牍、尺牍大量流行,本可流为“雅玩之末”;文徵明以高规格法度与学养,使之成为“可观可学”的艺术样本,反过来又提高文人士大夫日常审美之底线。此“把生活抬升为艺术”的路径,与江南文化相表里,成为明代中后期社会审美的一项深层结构。

回到这件香港艺术馆所藏扇面,所呈正是成熟期的文徵明:线条如丝绵中藏筋,结体以内敛制外张,章法在弧势里安顿气脉,墨色在金笺上涵泳出层次。细看行中连带,常见两字以轻轻“掠带”的细线收拢为一拍,既不作连绵草法之显豁,亦不完全隔离,而以音乐性的“弱连”造成节律起伏;行末之收势,多以一竖或一捺之敛锋作“顿点”,令行气不致散失于扇缘;印章以小朱文为主,密处不拥、疏处不虚,皆“妙在不露”。对比祝枝山之疾走、唐伯虎之飘举,此扇最可贵者,在能将“写”的冲动完全收归“思”的控制:笔下每一步,皆如经审慎之伦理选择——这正是文徵明之文人之德在笔墨中的映现。

有人以为“稳”易“平”,“雅”易“弱”。草草一瞥,此偏见似近;然久久对视,终会发现一种“安静的力度”在缓缓扩张:不以险绝强迫观看,而以绵延内力引人入一自足之秩序;其中,线条似被一根看不见之弦张着、拢着、牵着,而整篇之美正出自这根“弦”的稳定震颤。以今日之眼观之,这恰是最不易之“新”:在叙事与情绪表演盛行的时代,能以“节制”造境、以“法度”见性,反倒是超越时风之勇气。

因此,此扇不仅为精致雅玩,更是明代帖学核心价值之可感化身。它让我们看见:书法之高不在一时之“奇”,而在长期训练之后之“自然”;不在“外在之强”,而在“内里之定”。文徵明由赵而晋,由宋而唐,终归于己:以恒久之克制、绵密之节奏、温润之风度,把中国书法传统中最可传、最可久之部分提纯出来,然后安放于日常之扇面、江南之金笺、每一条看似轻柔而富含筋骨的墨线中。祝枝山之风雷、唐伯虎之明艳,与之并行不悖,恰为我们提供观察同一时代不同气质之坐标;而文徵明所以独树一帜,正在把“文人的德性”写成“书家的法度”,由此开出一种经久耐看的美学传统——在扇面这样小小的世界里,容纳千年帖学之余韵与后来者之去处。