日本书法与汉字书写秩序的碰撞

一幅日本书法的中国式解读

任晶晶

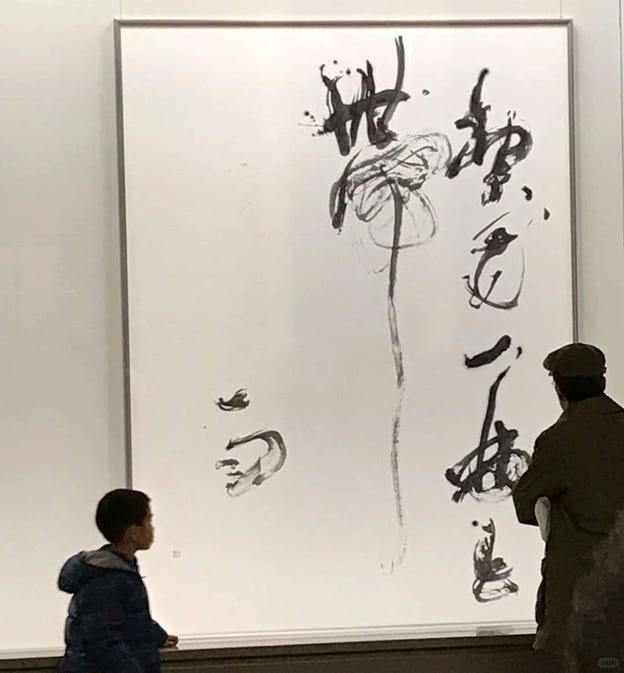

走近东京国立博物馆这幅超大尺幅的书法屏,首先邂逅的是一种令人屏息的反差。洁白宣纸铺陈如新降瑞雪,却被几道胆大的墨痕划破寂静,宛若骤雨袭来。整幅章法由三处垂直重心主宰:左上角,梨字层层叠笔、飞白四溅;画面中央,一道纤长而收敛的下行线条化作名副其实的“一枝”;最右侧,自上而下的笔势将春带雨写成近乎涂鸦的姿态。疏离的留白、滴落的墨点与克制的混沌,共同宣示了日本前卫书道的现代血统,也回应了中国文人笔墨“松风起时,墨气生焰”的千年理想。

书体与结体

倘若以中国传统标准衡量,我们首先关注每一字的“骨架”——结体。在法度严整的楷书中,笔画的向背与比例皆可推求;行书、草书虽可纵横,却仍扣住此理。此处,日本书家选择将行书骨法与富于表现性的 zeneisei 笔绘杂糅,令字形濒临解体的边缘。

• 梨与花:两字熔于一团劲健笔力与叠墨渲染之中。“木”旁仅剩纵柱暗示,“草”字头则如迸裂飞沫。中国审美推崇筋骨伸缩,但核心架构仍当“立如松,坐如钟”。此作重心上漂,虽增戏剧张力,却牺牲了可读性。

• 一枝:书家以一条骨瘦、收锋、颤抖的长线字面呈现“一枝”,将图像与书写巧妙合一。但因湿笔套湿笔,线缘生羽、微晃,原应由腕际生发的内在节奏(劲节)局部让位于水墨流性。

• 春带雨:四字渐趋抽象。春开张如风中芦苇,带旋圈迸突,雨近于点滴散落。古论云:“破易,毁而复成难。”此卷徘徊于无形与有形之际,引人思辨:是“读”其字,抑或“感”其气?

总言之,作者有意拆解结构,以情致压倒正宗平衡。从中国眼光看,此种大胆变形令人想起张旭狂草,却少了支撑张旭癫狂的潜隐法度。

笔法:从剑锋到飞溅

中国鉴赏家解笔法,常循五势:按、提、转、点、勾。本作中可识别三种笔调:

· 凿刻般的厚重笔划:梨字开笔以饱蘸之毫挟全身之力拖出,边缘毛裂,隐含孙过庭所言“锋骨”。

· 飞白丝缕:纵贯“带”的长线以近干之毫写出,纸纤透墨,如怀素卷中常见。

· 泼墨与飞溅:墨汁飞点环绕花字。米芾赞“陨墨”,然他总以紧束之勾收势;此处飞点占上风,对话倾向日本“ぼかし”渲染美学。

在中国视角看来,肌理多样诚属可贵,然个别衔接稍显恣肆;如带字之折笔缺乏典籍所倡“棱角回锋”,笔端悬而未决。

墨法:一墨之中有五彩

传统书论云:“墨分五色。”本作作者正是对这一法则加以巧用:

• 浓:在“梨”字枝干处,墨色极其饱满,为整幅作品奠定沉实基调。

• 淡:画面中央“一枝”所代表的细线渐次虚化,灰调交织,仿若俳句中的轻吟低咏,引人凝神。

• 焦:可观察“带”字下部的弧形,墨尽笔枯,刮擦出焦灼纹理,似老松皮理,嵌骨透干。

• 润:在“花”字的膨胀回环中,笔迹泛起莹润光泽,显然是中途蘸墨再次回锋,富有控制感。

• 枯:“雨”字近乎解体,干涩苍白,如雨痕洇入宣纸,若隐若现。

这套细致入微的墨色编排,与中国文人书法的审美理想深度契合。然而,亦有观者指出:此卷中墨色层次虽多,却缺乏明末王铎等人书作中那种自然递进、彼此过渡的微妙调和,饱墨与淡墨的跳变略显突兀,有失于机理生成的有机统一。

章法:虚实之间的搏斗

传统中国书法构图讲求“密而不塞,疏而不空”。而在本幅作品中,“虚”远远压过“实”——整张画面约四分之三为空白,几近空谷传声。纵向布局形成“之”字走向:

右上密聚(梨花),

中部垂线虚隔(一枝),

左侧散落如瀑(带雨)。

这条曲折路径呼应“龙游云间”之章法思路,然其不对称被推至极致:左下象限几乎无物,仅靠现实场景中一位儿童观者的剪影略作视觉调和。

此外,作品尺幅颇大(约150×100厘米),放大了每一次迟疑,每一笔都被赋予极强张力,使笔势语言在观看中更近于抽象表现主义。对于熟谙“文房四宝”的中国批评者来说,一个绕不开的问题便是:这仍是书法,还是已跨入水墨绘画?这道原本模糊的边界,在此恰成其主题的回旋枢纽。

行气:从顶到底的呼吸

一幅成功的书法长卷,必须具备“气”的流动。王羲之言“气如山川之势”,自天而降、脉动不息。此作中的气机,自“梨”字爆裂的笔结起始,沿那条悬垂的“一枝”而下,右转于“春带”,终结于“雨”字之下微弱的点滴。

这条运动链条虽可追溯,却呈现出断奏式节拍——若干衔接处略显跳脱,尚未完全一气呵成。中国书评家或许会期待一种更为内敛的暗线(暗线)牵引整幅结构,如张芝或黄庭坚草书中所展现的那种“虽千回百转而气不绝”的内在动力。

主题共鸣:图像与文本的汇合

在中国古典诗学中,“梨花一枝春带雨”是一句意象鲜明的诗句:一枝梨花,沾带着春雨,晶莹欲滴,楚楚动人。此幅作品将诗句意象具象化:墨点如雨,一笔直线成枝,旋绕勾勒出似花非花的涟漪,字与图在此交融,呼应了苏轼那句名言:“笔墨熟,则书画无界。”

然而,若从古典主义的严苛立场出发,这幅作品在“意”与“文”之间更倾向于图像象征。个别汉字的构形被视觉意图所吞没,几近难辨。这种做法,自“具体派”(Gutai)以来,长期受到日本前卫艺术的肯定,却往往遭遇中国传统书法语境中的保守质疑。

文化语境:从唐风摹写到“和样”演变

历史上,日本书法起步于唐代法帖的摹写——如小野道风改写王羲之,藤原行成转化虞世南。渐渐地,日本书家发展出自有体系的“和样”(wayō),偏重假名的迅捷书写、非对称美与宽阔留白。这幅作品正是在“和样”传统基础上注入战后抽象主义元素,与森田子龙、井上有一等人对汉字作为“动作形式”而非“语言工具”的实验一脉相承。

中国批评家常说“看不懂日本书道”,其实指的并非假名,而是汉字结构被情绪化扭曲后的陌生感。眼前这幅作品显然延续了这一传统。它究竟是精神升华的大胆尝试,还是技巧失守的偏离规范,很大程度上取决于观者对“语义消隐”的容忍程度。

从中国视角看其优点和缺点

• 情境统一:墨色、笔势、语义融为一体,构成一幅“气象图景”的叙述佳作,展现出稀有的多感官叙事能力。

• 大胆留白:大面积空白体现了“大盈若冲”的道家审美理念,气势开阔。

• 墨色变化:五种黑色展现了对水墨化学性的深刻理解。

• 书画合一:那道下垂长线既是“一枝”字之形,也是枝干之象,观念简洁却意味深长。

• 结构模糊:数个偏旁部首塌陷不清,未读过原诗者或难辨识其文。

• 过度依赖泼墨:滴墨虽具表现力,若缺乏扎实“骨笔”支撑,易流于装饰。

• 重心失衡:右上密集区域令整幅下坠,而左下空白则显视觉失重。

• 笔法未竟:“带”字中部与“雨”等字转锋与勾勒尚未完结,未能体现书法传统中笔势连贯的技法谱系。

几点改进的建议

• 重构重心:在左下象限引入层次更温和的中灰调,导引视觉并稳定构图。

• 明确部件结构:在不牺牲表现自由的前提下,适度保留正统笔形,例如“雨”字的四点,可由四笔有节制的挑点替代模糊晕染。

• 调和墨阶:使用米芾所谓“云气墨”,令浓淡间自然过渡而非突变。

• 暗线牵引:于画面之下隐设势线,数笔皴染或铺陈,可使卷气贯一体如川流。

• 与碑学对话:即使是前卫书道,亦可从魏碑的刚骨之气中获益。短期临习北魏墓志,可为自由形式之“肉”增添结构之“骨”。

概言之,若以中国古典标准严格衡量,此作更像是一次大胆、近乎离经叛道的再诠释,而非法帖意义上的规范范本。它在情感唤起与墨法多变上令人叹服,却在结构法度与笔势规范上显出裂痕。然书法自古即徘徊于“法”与“性”的张力之间:从张旭的酒狂纸舞到怀素的禅院疾书,历史表明,创新往往萌芽于正统边界的松动处。这幅长卷更像是一场发生在文化、世纪与书写哲学之间的活对话,而非静止之作。从这个意义上说,这一基于唐宋诗句的日本再书,是向中国艺术源流的致敬,同时也是对其规训的挑战。它促使中国观者重新审视自家传统经典:究竟“可读性”与“正统性”是否唯一价值评判标准?还是说,笔墨之生命本就需要偶尔的风暴,撼动旧制,开出带雨的新枝?