笔法破禅, 花气薰人

——读黄庭坚《花气薰人帖》

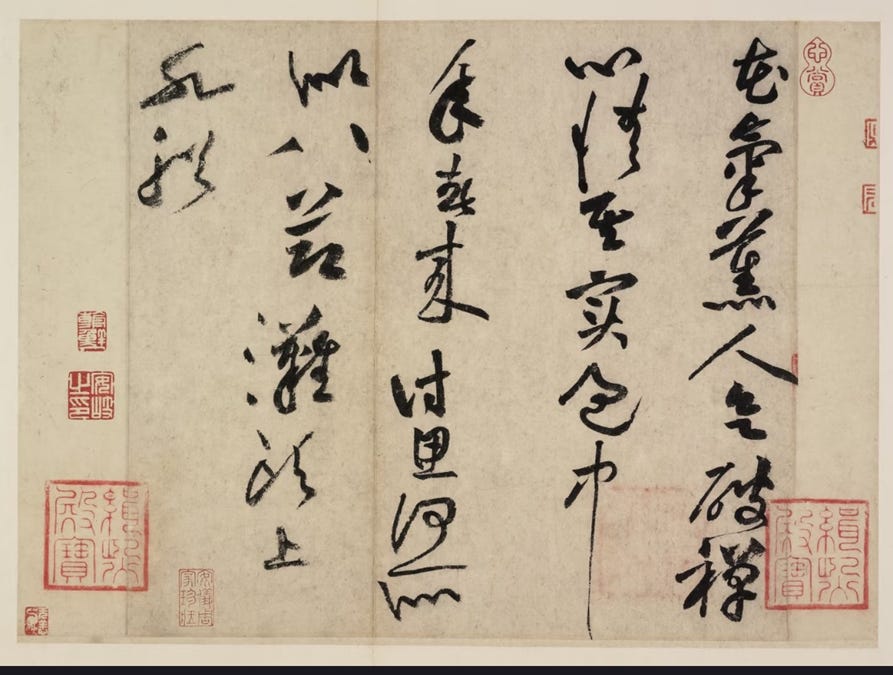

黄庭坚的这幅《花气熏人帖》是我愿意反复端详的那类小品:纸张不大、内容不多,却把笔墨、气息、性情与机锋一齐打包,让人一眼看进去,先被劲利的线条拽住,再被内里的“老成与俏皮”逗住。作品现藏台北故宫博物院,为纸本册页,约三十点七乘四十三点二厘米,五行二十八字的小诗,题为“花气薰人欲破禅,心情其实过中年。春来诗思何所似,八节滩头上水船。”这是黄庭坚写给友人、带点打趣意味的应酬诗,后来单独另写成帖,

故宫网页与相关解说都明确标注其尺寸、藏所与文字内容,并指出它原本附在元祐二年(1087)寄扬州友人王鞏二诗之后,后约在1100年前后重写为独立小品。至于流传,这件小品曾经入过南宋内府,钤有“缉熙殿宝”之玺,清代又经大藏家安岐递藏,后归台北故宫。收藏史并不冗长,却增添了几分雅气:好的小品总是被识货的人在手上“慢慢传”。

这首诗的来历也颇有趣味。黄庭坚在原来两首寄王鞏的诗前特意写了几句口吻半玩笑的识语,说王晋卿(王诜)屡屡送诗来求和,自己年纪渐长,又有些“老懒”,不太愿意应酬,而王诜“狡猾”,偏偏又“频送花来促诗”,于是便以此四句戏答,所谓“花气薰人欲破禅”,那是春光入室、香气过浓,打断旧学旧功的自我调侃;“八节滩头上水船”,是说春来诗兴像在急滩逆水而上的小舟,晃晃悠悠、难以成篇。两句“花气薰人欲破禅,心情其实过中年”,把春意与中年心境对撞在一起:一头是勃勃生机,一头是“过中年”的节制与知足;后两句把“诗思”比作“上水船”,并点出“八节滩”这个险处。诗人是在打趣朋友“催诗太急”,也是半自我解嘲:诗心未必不在,只是要等风恰好、等水势一转。这幅行草把这种“闹中取静”的情绪完整写进去了——快慢交替、枯湿相生、飞动之中处处见驻守。

谈这幅作品,绕不开黄庭坚草书风格的前后变化。绍圣元年(1094)他贬黔中,近距离观摩怀素《自叙帖》,而后草书转向“圆劲连绵”,在中锋骨力之外,多了一种轻灵的滚动感。这一点在故宫的作者小传中也有提要——书学渊源综合颜真卿、苏轼与南朝刻石《瘞鹤铭》,但“见怀素草书《自叙帖》后,用笔趋于圆劲,多连绵草势”。《花气熏人帖》写成年代已近晚期,恰好承接了这一转变的成果:虽为草书结体,却处处含行书意,单字独立而不失通势,起收处不抢险,反倒显得宽和沉着。

《花气熏人帖》无款无印,原依附两诗,后别成一帖,笔墨间“浓枯互见”,用笔“刚健而沉着”。具体到笔法,最显眼的是“肥笔有骨、瘦笔有肉”的对照。横画与挑势处多用侧锋带行,线条略扁,速度快,气息不散;竖画与回锋处又忽然转入中锋,笔心正,力贯毫端。转折不是硬拐,而是“绞转”,像竹竿拧出一股弹性,写到“禅”“年”“似”等字时尤为明显。用墨则是“浓—枯—浓”的呼吸节奏:第一行起势浓厚,“花气薰人”四字带着湿润的黑光,“欲破禅”已见干皴,第二、三行逐渐归于中性墨色,到“八节滩头”又再度转枯,把急滩的摩擦、逆水的艰涩一并写出来。故宫的导览也特别强调这一点:虽仅五行,大小疏密、横纵参差、浓枯互见,变化极多,这种“以少胜多”的调度,是小品最动人的地方。

章法上,这幅小品不靠“整齐”,而靠“呼吸”。五行的行距并不均匀,第一行稍窄,第二、三行略放,第四行又收,至第五行忽地拉开,像把帘子往旁一扯,让“上水船”三个字有了腾挪的空间。字内的黑白关系也做得讲究:粗笔处不涂死,留出飞白与纸气;细笔处不虚空,靠回锋与驻笔“添实”。我们若用现代设计的眼睛看,会很容易接受这种“留白不空、密处能呼吸”的页面节奏。这也是为什么它虽距今千年,依然合现代人审美:画面干净、节奏鲜明,既有速度感,也留有安顿感。

把《花气熏人帖》和黄庭坚其他草书相较,能更清楚它的“出彩”。与《李白忆旧游诗卷》等长篇草书相比,此作收得更紧,不铺张、不炫技,而把“老辣”隐在减法里;与他早年的草法比,又少了稚气与急躁,多了从容和“后劲”。有些研究提到,他在晚年草书里常把行草相揉,强调“字字自立”的基座,再以连带形成行势,这幅正是典型:你可以逐字观赏每个结体的奇趣,又能一口气读过五行而不觉断裂。连维基共享的条目也提示了这个“草中带行”的结构特征及约略年代。

窃以为《花气熏人帖》是当代创作可反复参考的“范本”。第一,它提醒我们:小品不等于“小意思”。一页纸、二十八字,依然可以写出层层气象。现代书家常陷入“作品越大越见功”的误区,反而忽略了在有限空间里经营行距、字距、黑白、浓枯的本事。《花气熏人帖》教你如何在五行里安排“情节”:哪一行放、哪一行收,哪里让观者喘口气,哪里把节奏拉紧。第二,它示范了“草书也要站稳脚跟”。黄庭坚在这里不靠大幅连绵去制造“势”,而是先把每个字立住——横画有起落、竖画有骨力、钩挑有回锋——然后再以适度牵连织成行意。这对今天常见的“只顾飙速、忽略字法”的写法,是个温柔又坚决的提醒。第三,它特别适合当代“极简”审美。画面没有堆墨、没有繁饰,笔线本身就是主角。对今天习惯屏幕阅读的人来说,这份“清爽与节制”,反倒更耐看。第四,它提供了“写情写景并写气”的路径。诗句的比兴并不复杂,但书写把“破禅”的轻微躁动、“过中年”的自持、“上水船”的顿挫,都通过速度与墨色的变化表达出来。现代作者若要写“题字与内容互证”,不必靠花哨的构形,只要把节奏调正确,自然就入味。

以黄庭坚的草书而论,《花气熏人帖》并非他最气势磅礴的一件,却是最“耐心读”的一件。它像一支写得极好的短篇,情节不多,转折恰到好处;看上去随手,实则句读分明;不以声势压人,而以呼吸服人。千年之前的这点“老派讲究”,对今天的书写也毫不过时。把它放在书桌边,隔三岔五临上一遍,不求形似,只求学到几分“紧而能松、快而能稳、浓而能枯”的手段,日常写字与正式创作都会慢慢起色。对于书法学习者,那便是这件小品跨越千年的价值所在。